In attesa dell'uscita di "Il pane di Cosmopoli. La gestione del grano e della panificazione a Portoferraio dal 1548 al 1776" a firma di Fabrizio Fiaschi pubblichiamo un brano tratto dal libro.

Il pane, elemento indispensabile alla vita di una comunità, fu uno dei problemi di Portoferraio sin dal suo inizio. Il porto mediceo, exlave granducale in mezzo ai possedimenti dello Stato di Piombino, non aveva un territorio tale da poter assicurare il grano sufficiente a fare il pane per i suoi abitanti. Così erano necessari continui rifornimenti per il mantenimento di una popolazione non solo in crescita esponenziale ma soggetta a variazioni talvolta imprevedibili (come la dislocazione di truppe a difesa dalle armate straniere). Problema nel problema era quello della macinazione del cereale, a cui non potevano supplire i mulini locali e che perciò era demandata ai mulini del continente e ai mulini stranieri, quali furono dal 1557 quelli di Rio e Marciana1 che si trovavano nello Stato di Piombino. Il granduca, se da una parte obiettava, e aveva le sue ragioni, all'uso dei mulini dello Stato piombinese, dall'altra non foraggiava facilmente la costruzione di nuovi mulini che gravava sulle casse statali.

Le risorse tecnologiche dell'epoca permettevano la realizzazione di mulini fatti girare da forza umana o animale oppure dal vento o dall'acqua. Queste erano le opzioni possibili che i governanti avevano davanti. Ognuna di esse prevedeva la disponibilità di forza motrice ora costituita da uomini o animali, oppure da acqua in quantità necessaria o la presenza di vènti costanti. I mulini a forza umana detti “a huomini” o “a braccia” ma anche “a secco”, per distinguerli da quelli idraulici, erano le soluzioni più semplici e furono le prime ad essere adottate. Ai primi mulini a secco si aggiunsero mulini a vento e ad acqua. Ma l'acqua era un altro problema di Portoferraio: durante la buona stagione i rii del territorio granducale non avevano sufficiente portata. Per questo commissari e provveditori chiedevano a più non posso la possibilità di realizzare mulini a vento, ma la loro costruzione fu lenta e travagliata e la loro manutenzione un ennesimo problema.

Ai primi di giugno 1549, dopo un anno dall'inizio dei lavori di fortificazione, è finalmente completato un mulino a vento, costruito da Antondomenico da Montemurlo2. Viene realizzato nel punto più soggetto al vento, cioè fra il forte Falcone e il forte Stella. La sua prima raffigurazione si deve a Giovanni Camerini - giunto sull'isola per dirigere i lavori al posto di Giovanni Bellucci nel giugno del 1548 - in un progetto per il circuito fortificato dal Falcone alla Stella3. Il provveditore Bastiano Campana chiede di costruirne un altro per poter supplire alla necessità di farina quando il primo deve star fermo per riparazioni. E' evidente che la tecnica costruttiva di questi mulini era ancora imperfetta, tanto da temere che si potessero facilmente rompere. I guasti ai mulini a vento saranno infatti una costante nella gestione della macinazione isolana. Essi avevano un meccanismo un po' più complesso di quello dei mulini ad acqua, almeno di quelli elbani, poiché dovevano trasformare la rotazione orizzontale data dalle pale o vele in una rotazione verticale che faceva girare le macine, poste in piano. Per far questo occorrevano degli ingranaggi particolari, di solito costruiti in legno, che erano soggetti a usura e rottura. Oltre a questo, i mulini eolici necessitavano di un vento costante, non eccessivamente forte e, soprattutto, che spirasse nella giusta direzione, dato che , almeno così par di capire dalla documentazione, non potevano essere orientati.

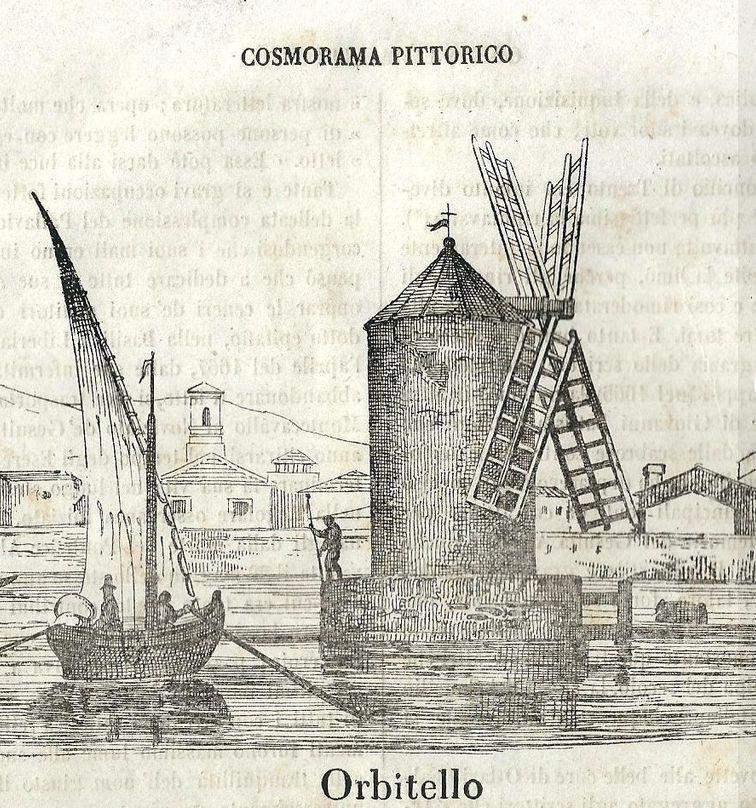

Qualche anno dopo la realizzazione del mulino a vento, in una situazione di carenza di farina, anche il commissario Agnolo Guicciardini propone al granduca di costruire altri mulini a energia eolica, perché « se non si cresce mulini haremo sempre difficoltà nella farina»4. Propone di rivolgersi al maestro dei mulini che si trova a Orbetello5, vero esperto di questo genere di opifici. Con ogni probabilità il maestro di cui Guicciardini parla è quello che sta realizzando i mulini a vento per conto degli Spagnoli. Di questi mulini oggi ne resta solo uno, detto appunto il Mulino Spagnolo.La richiesta cade nel vuoto.

In seguito alla rottura del mulino, commissario e provveditore chiedono un maestro legnaiolo per poterlo riparare e, nell'occasione, per costruirne un altro accanto. Ma l'ordine di costruzione deve venire dall'alto e questo ordine tarda ad arrivare...

Finalmente arriva sull'isola un non meglio identificato maestro fiammingo (non è chiaro se è quello che lavora a Orbetello o no). Ma, sfortuna nella sfortuna, il maestro fiammingo, appena approdato, si ammala. Guicciardini lo fa curare «con diligenza» e sembra guarito, poi per «disordini della bocca» si riammala e muore6. Per quarantanni non si parlerà più di costruire nuovi mulini a vento, anche se verranno realizzati dei mulini a acqua, ma con scarsa resa. Il grano, contravvenendo alle disposizioni granducali, verrà portato sempre e comunque ai mulini “stranieri” di Rio e Marciana oppure ai mulini granducali sul continente, ma l'attraversamento del canale di Piombino era pericoloso sia per le condizioni del mare che per i pirati e i provveditori, potendo, ne faranno volentieri a meno.

Ai primi di dicembre 1582 si sa di un ennesimo guasto al mulino: vengono sostituite le vele e può ricominciare a macinare. La raffigurazione di Portoferraio di Jacopo Ligozzi7 mostra l'edificio del mulino senza le vele, colto proprio nel momento in cui vengono sostituite le pale vecchie con le nuove. In questo periodo il commissario Francesco Montaguto ha le idee chiare su come risolvere il problema della macinazione che ancora affligge i portoferraiesi: l'unica soluzione è di costruire mulini a vento «perché qua del vento non se ne patisce ma dell'aqua dei molini sì bene»8. Il Montaguto non è l'ultimo arrivato, e, sebbene debba sottostare al Buontalenti - il nuovo architetto di Portoferraio in sostituzione del Camerini - ha una certa esperienza di costruzioni9. Ripeterà la sua opinione per tre anni consecutivi prima di essere ascoltato dal granduca.

Jacopo Ligozzi, particolare della veduta di Portoferraio con l'edificio del mulino senza le vele

Finalmente a fine novembre 1591 un maestro dei mulini di Orbetello viene incaricato della costruzione di un secondo mulino a vento accanto a quello vecchio10. Il provveditore, visti i precedenti, ritiene per prudenza di mandare qualcuno a prendere le misure del mulino di Orbetello, che funge da modello, nel caso che il maestro dei mulini morisse o non potesse venire a Portoferraio11. La costruzione, seppur lentamente, procede bene. Nell'ottobre 1592, eretta la muraglia del secondo mulino, si pensa ad ammodernare il primo e si ipotizza la costruzione di un terzo.

A breve si costruiranno nel medesimo luogo - che giustamente si chiamerà bastione dei Mulini - anche gli altri due (in tutto saranno quattro). Un disegno anonimo contenuto in un volume manoscritto intitolato Imprese delle galere toscane di SAS messo in luce da Erasmo Magnio da Velletri12, realizzato intorno al 1602, mostra due mulini a vento, ma nel 1616 in una nota pianta del Cogorano13, i mulini sono già quattro. Questo sta a significare che i due nuovi mulini furono realizzati fra il 1602 e il 1616.

Quale fu il loro destino, con l'avvento di più moderne tecnologie? Rispondono a questa domanda le tante rappresentazioni del porto mediceo, molte della quali abbondantemente pubblicate. In una carta del Genio francese sottoscritta da Michaux14, datata al 1808, i mulini a vento fra il Falcone e la Stella sono ridotti a tre: non c'è più il mulino collocato sulla struttura ora definita “redan”, sporgenza a forma di dente. Pochi anni prima, nel 1801, ne risultavano ancora quattro15. In un incisione di Antonio Terreni del 181416 si possono vedere solo due mulini, ma uno con le sue pale e uno senza. Nella carta del genio militare del 186417 non ci sono più.

Anche se furono di breve durata, occorre qui citare i tre mulini a vento costruiti sopra le colline di San Rocco - dove c'era un tempo il Forte di San Giovanni, abbattuto nel 1739 - la cui realizzazione fu inserita nella riforma dell'Abbondanza (l'istituto che si occupava della distribuzione del pane) datata 174718. I lavori iniziarono nel 1748 utilizzando le stesse pietre del diruto forte19. Nel dicembre del 1750 fu terminato di costruire il primo mulino e si iniziarono gli altri due. Nel 1752 i tre mulini erano già macinanti20. Dopo dieci anni di esercizio venne fatto un consuntivo e risultò che il loro incasso annuale era stato in media di lire 822.7.2 da cui andavano tolte le spese per il loro mantenimento che ascendevano a lire 624.19.6. Per cui il guadagno netto annuale risultava di lire 197.7.8. Tenendo conto del denaro occorso per la loro costruzione, risultava un guadagno di poco superiore all'1%. Ma non finisce qui... Nella relazione allegata al consuntivo e inviata dagli abbondanzieri ai Nove Conservatori di Firenze – da cui dipendeva l'Abbondanza – veniva scritto: «si dice che detti mulini siano male costruiti di travi, e centinature, e che a metterli in buono stato ci vorrà una buona spesa21».

Neanche i mulini di San Rocco riuscirono a sopperire al fabbisogno di farina per la popolazione di Portoferraio e si continuò a mandare il grano sia a Rio che a Follonica. Nel frattempo i tre mulini subirono un graduale abbandono a causa del poco rendimento e dei continui lavori di riparazione. Già a fine Settecento non erano più usati22. Verranno atterrati definitivamente nel 180323. Nella carta sottoscritta dal colonnello del genio francese Michaux del 1808 non ci sono più, sostituiti dalla “Batterie de Saint Roch”.

Fabrizio Fiaschi

Il mulino a vento di Orbetello nel 1841. Dalla rivista illustrata "Cosmorama pittorico", n. 11 (1814), p. 84

Nella foto di copertina: i quattro mulini a vento di Portoferraio raffigurati da Antonio Sarri nella prima mmetà del Settecento. Biblioteca Nazionale Centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma, Fondo Vitt. Em. 268, c 29 r

NOTE

1 - A partire da questa data il granduca dovette restituire l'isola d'Elba agli Appiani e tenersi solo Portoferraio.

2 - Archivio di Stato di Firenze (ASFi), Mediceo del Principato (MdP) 393, c. 309r, 22 aprile 1549.

3 - ASFi, MdP, 408, c. 237r, 9 aprile 1552 (cit. da: A. Fara, Portoferraio. Architettura e urbanistica 1548 – 1877, Torino 1997, fig. 37).

4 - ASFi, MdP 431, c. 884r, 31 luglio 1554.

5 - Ibid.

6 - ASFi, MdP 433, c. 690r, 26 settembre 1554.

7 - Il disegno del Ligozzi si può vedere qui: http://geodrawing.parallelo.it/artworks/245

8 - ASFi, MdP, 798, c. 216r, 10 giugno 1588.

9 - Francesco di Alberto dei conti Barbolani di Montaguto era un militare. Cavaliere dell'Ordine di Santo Stefano dal 1589, divenne ammiraglio nel 1590 e generale delle galere nel 1596.A Portoferraio esercitava probabilmente la funzione di governatore delle armi. Nell'l'edizione curata da F. Camerota del Raccolto fatto dal Cav.re Giorgio Vasari: di varii instrumenti per misurare con la vista (Firenze 1996), composto nel 1600, il cui originale è conservato nella Biblioteca Riccardiana, il Vasari pubbllica alcuni studi del M. sulla prospettiva. Stando alla nota del curatore dell'edizione, al M. dedica il primo dei suoi discorsi Antonio Lupicini nella sua Architettura Militare (Firenze 1582, p. 73) in cui lo reputa «perito nelle Mathematiche discipline». Domenico Mellini dedica al M. il suo Discorso (Firenze 1583), appellandolo «signore di molta intelligenza e squisita cognizione della Filosofia e delle Matematiche».

10 - ASFi, MdP, 830, c. 288r, 26 novembre 1591.

11 - Ivi, c. 498v, 20 dicembre 1591.

12 - Biblioteca Riccardiana, ms 1978, f. 31r.

13 - Portoferraio, Istituto Storico e di Cultura dell'Arma del Genio (ISCAG), FT 1623, pubblicata da Fara, fig. 143.

14 - Genie. Direction de l'Ile d'Elbe. Plan de Porto-Ferrajo. An 1808. Gabinetto disegni e stampe degli Uffizi, 6448A.

15 - Fortifications. Isle d'Elbe. Plan de Porto-Ferrajo. An 10. ISCAG, FT 880, cit. da Fara, Portoferraio, fig. 227.

16 - A. Terreni, Veduta di Portoferraio, 1814, British Library, Map Room K80.32b. Cit. da: Fara, Portoferraio, fig. 238.

17 - Genio Militare, Pianta Geometrica della Città e Fortezza di Portoferraio. Gallotti, Dario Carrara. 12 luglio 1864, ISCAG, FT 7482, cit. da: Fara, Portoferraio, fig. 302.

18 - Archivio Storico del Comune di Portoferraio (ASCP), Statuti, c. s.n., comma 9, 1 marzo 1747.

19 - ASCP, Deliberazioni dell'Abbondanza dal 1748 a tutto il 1750, c. s.n.

20 - ASCP, Libbro di Memorie dell'Abbondanza di Portoferraio 1745 – 1774, cc. s.n.

21 - ASFi, Camera delle Comunità, 87, c.s.n.

22 - L. A. Ciummei, Memorie, c. 225, Collezione privata.

23 - G. Ninci, Notizie compendiate delle chiese, oratori, cappelle ecc. di Portoferraio sì in città che nelle campagne, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, ms. 1834, p.50.